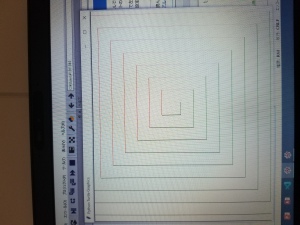

from turtle import *

import math

penup()

goto(40, 25)

right(90)

pendown()

for i in range(40):

if(heading() == 0):

color(“red”)

elif(heading() == 90):

color(“black”)

elif(heading() == 180):

color(“green”)

elif(heading() == 270):

color(“pink”)

distance = 20 * (i+1);

forward(distance)

right(90)

penup()